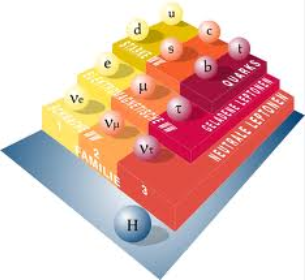

Nach unserem heutigen Verständnis ist die Welt aus den beiden

Elementarteilchensorten Quarks und den Leptonen aufgebaut.

”Elementar” bedeutet dabei, dass sie nicht aus anderen, noch kleineren

Teilchen zusammengesetzt sind und somit unsere fundamentalen,

kleinsten Bausteine der Natur darstellen. Diese können durch den

Austausch sogenannter Bosonen miteinander wechselwirken, also

anziehende oder abstoßende Kräfte aufeinander ausüben und

gebunden Zustände bilden. Die vier fundamentalen Kräfte werden

durch den Austausch unterschiedlicher Bosonen vermittelt: Die

elektromagnetische Kraft (Licht der Sonne, Regenbogen, Batterien,

rote und blaue Magnetpole der Lego-Eisenbahn etc.) wird durch den

Austausch von Photonen oder Gamma-Quanten vermittelt. Der

Austausch von Gluonen (engl. glue = Klebstoff) ergibt die starke Kraft,

die in größeren Atomkernen auf winzigen Abständen Protonen und

Neutronen zusammenhält, obwohl die Protonen gleiche positive

elektrische Ladung tragen und sich somit mit enormer Kraft abstoßen

müssten. Der Austausch von W+, W- oder Z0 Bosonen vermittelt die

schwache Kraft, die unter anderem für den radioaktiven Zerfall oder

das Brennen der Sonne verantwortlich ist. Die Gravitation ist

quantenmechanisch noch nicht verstanden. Sie wird vermutlich durch

den Austausch von Gravitonen vermittelt.

Die Quarks nehmen an allen drei bekannten fundamentalen

Wechselwirkungen teil, während die Leptonen nur der

elektromagnetischen und der schwachen Kraft unterliegen. Aus Quarks

sind Protonen und Neutronen aufgebaut, aus denen wiederum

Atomkerne bestehen. Das Elektron wurde 1897 entdeckt und ist heute

das bekannteste Lepton. Aus einem oder mehreren Elektronen besteht

die Hüllen von Atomen. Wenn Elektronen sich bewegen, entsteht ein

elektrischer Strom, z.B. in Form eines Blitzes bei einem Gewitter

deutlich sichtbar. Reiben wir einen Luftballon an einem Wollpullover,

lösen wir aus dessen Atomen Elektronen aus, so dass er

elektrostatisch aufgeladen wird. Elektronen und elektrische Ströme sind

allgegenwärtig und beherrschen inzwischen unseren Alltag. Zum

elektrisch geladenen Elektron gehört als Lepton-Partner das elektrisch

neutrale Elektron-Neutrino, dessen Masse winzig klein ist.

Quarks und Leptonen kommen in verschiedenen Variationen vor, die

sich scheinbar nur in ihrer Masse unterscheiden und sonst gleiche

Eigenschaften haben. Diese Variationen werden auch Familien oder

Generationen genannt. Das Elektron gehört zur ersten, leichtesten

Generation. Das Myon (μ) ist das geladene Lepton der zweiten

Generation und besitzt sein eigenes Partner-Lepton, das Myon-

Neutrino. Das Lepton der dritten Generation ist das Tau-Lepton mit dem

zugehörigen Tau-Neutrino. Das Myon ist etwa 200-mal schwerer als ein

Elektron. Als Konsequenz daraus zerfällt es im Schnitt in etwa 2.2

Mikrosekunden in ein Elektron und zwei Neutrinos zerfällt, ist also sehr

schwer zu untersuchen. Sehr schnelle, hoch-relativistische Myonen

können hingegen leichter untersucht werden, da deren Lebensdauer im

ruhenden Laborsystem um den Faktor βɣ mit β=v/c und ɣ=1/sqrt(1-β2)

verlängert scheint (Zeitdilatation). Über den Zusammenhang der

speziellen Relativitätstheorie hat Albert Einstein das Myon-Paradoxon

erklärt, also die Frage weshalb Myonen, die in etwa 13 km über den

Erdboden entstehen und selbst bei Lichtgeschwindigkeit nur etwa 660

m fliegen sollten, überhaupt und in großer Anzahl den Erdboden

erreichen. Einige Eigenschaften der Myonen sind im Folgenden

zusammengefasst. Weitere Informationen können in einer

Zusammenfassung der Particle Data Group nachgelesen werden.

Myon Masse

m = 105.7 MeV, also ~ 200-mal Elektronenmasse

Lebensdauer

τ = 2.2 10−6 s

1936 von Carl D. Andersen und Seth Neddermayer in der

Untersuchung kosmischer Strahlung mit einer Nebelkammer entdeckt.

Myonen entstehen unter anderem im Zerfall von Pionen, die ihrerseits

in großer Anzahl entstehen, wenn Protonen auf Materie auftreffen und

dabei zerbrechen.

Nach unserem heutigen Verständnis ist die Welt aus den beiden

Elementarteilchensorten Quarks und den Leptonen aufgebaut.

”Elementar” bedeutet dabei, dass sie nicht aus anderen, noch kleineren

Teilchen zusammengesetzt sind und somit unsere fundamentalen,

kleinsten Bausteine der Natur darstellen. Diese können durch den

Austausch sogenannter Bosonen miteinander wechselwirken, also

anziehende oder abstoßende Kräfte aufeinander ausüben und

gebunden Zustände bilden. Die vier fundamentalen Kräfte werden

durch den Austausch unterschiedlicher Bosonen vermittelt: Die

elektromagnetische Kraft (Licht der Sonne, Regenbogen, Batterien,

rote und blaue Magnetpole der Lego-Eisenbahn etc.) wird durch den

Austausch von Photonen oder Gamma-Quanten vermittelt. Der

Austausch von Gluonen (engl. glue = Klebstoff) ergibt die starke Kraft,

die in größeren Atomkernen auf winzigen Abständen Protonen und

Neutronen zusammenhält, obwohl die Protonen gleiche positive

elektrische Ladung tragen und sich somit mit enormer Kraft abstoßen

müssten. Der Austausch von W+, W- oder Z0 Bosonen vermittelt die

schwache Kraft, die unter anderem für den radioaktiven Zerfall oder

das Brennen der Sonne verantwortlich ist. Die Gravitation ist

quantenmechanisch noch nicht verstanden. Sie wird vermutlich durch

den Austausch von Gravitonen vermittelt.

Die Quarks nehmen an allen drei bekannten fundamentalen

Wechselwirkungen teil, während die Leptonen nur der

elektromagnetischen und der schwachen Kraft unterliegen. Aus Quarks

sind Protonen und Neutronen aufgebaut, aus denen wiederum

Atomkerne bestehen. Das Elektron wurde 1897 entdeckt und ist heute

das bekannteste Lepton. Aus einem oder mehreren Elektronen besteht

die Hüllen von Atomen. Wenn Elektronen sich bewegen, entsteht ein

elektrischer Strom, z.B. in Form eines Blitzes bei einem Gewitter

deutlich sichtbar. Reiben wir einen Luftballon an einem Wollpullover,

lösen wir aus dessen Atomen Elektronen aus, so dass er

elektrostatisch aufgeladen wird. Elektronen und elektrische Ströme sind

allgegenwärtig und beherrschen inzwischen unseren Alltag. Zum

elektrisch geladenen Elektron gehört als Lepton-Partner das elektrisch

neutrale Elektron-Neutrino, dessen Masse winzig klein ist.

Quarks und Leptonen kommen in verschiedenen Variationen vor, die

sich scheinbar nur in ihrer Masse unterscheiden und sonst gleiche

Eigenschaften haben. Diese Variationen werden auch Familien oder

Generationen genannt. Das Elektron gehört zur ersten, leichtesten

Generation. Das Myon (μ) ist das geladene Lepton der zweiten

Generation und besitzt sein eigenes Partner-Lepton, das Myon-

Neutrino. Das Lepton der dritten Generation ist das Tau-Lepton mit dem

zugehörigen Tau-Neutrino. Das Myon ist etwa 200-mal schwerer als ein

Elektron. Als Konsequenz daraus zerfällt es im Schnitt in etwa 2.2

Mikrosekunden in ein Elektron und zwei Neutrinos zerfällt, ist also sehr

schwer zu untersuchen. Sehr schnelle, hoch-relativistische Myonen

können hingegen leichter untersucht werden, da deren Lebensdauer im

ruhenden Laborsystem um den Faktor βɣ mit β=v/c und ɣ=1/sqrt(1-β2)

verlängert scheint (Zeitdilatation). Über den Zusammenhang der

speziellen Relativitätstheorie hat Albert Einstein das Myon-Paradoxon

erklärt, also die Frage weshalb Myonen, die in etwa 13 km über den

Erdboden entstehen und selbst bei Lichtgeschwindigkeit nur etwa 660

m fliegen sollten, überhaupt und in großer Anzahl den Erdboden

erreichen. Einige Eigenschaften der Myonen sind im Folgenden

zusammengefasst. Weitere Informationen können in einer

Zusammenfassung der Particle Data Group nachgelesen werden.

Myon Masse

m = 105.7 MeV, also ~ 200-mal Elektronenmasse

Lebensdauer

τ = 2.2 10−6 s

1936 von Carl D. Andersen und Seth Neddermayer in der

Untersuchung kosmischer Strahlung mit einer Nebelkammer entdeckt.

Myonen entstehen unter anderem im Zerfall von Pionen, die ihrerseits

in großer Anzahl entstehen, wenn Protonen auf Materie auftreffen und

dabei zerbrechen.

Myonen

Myonen

Nach unserem heutigen Verständnis ist die Welt aus den beiden

Elementarteilchensorten Quarks und den Leptonen aufgebaut.

”Elementar” bedeutet dabei, dass sie nicht aus anderen, noch kleineren

Teilchen zusammengesetzt sind und somit unsere fundamentalen,

kleinsten Bausteine der Natur darstellen. Diese können durch den

Austausch sogenannter Bosonen miteinander wechselwirken, also

anziehende oder abstoßende Kräfte aufeinander ausüben und

gebunden Zustände bilden. Die vier fundamentalen Kräfte werden

durch den Austausch unterschiedlicher Bosonen vermittelt: Die

elektromagnetische Kraft (Licht der Sonne, Regenbogen, Batterien,

rote und blaue Magnetpole der Lego-Eisenbahn etc.) wird durch den

Austausch von Photonen oder Gamma-Quanten vermittelt. Der

Austausch von Gluonen (engl. glue = Klebstoff) ergibt die starke Kraft,

die in größeren Atomkernen auf winzigen Abständen Protonen und

Neutronen zusammenhält, obwohl die Protonen gleiche positive

elektrische Ladung tragen und sich somit mit enormer Kraft abstoßen

müssten. Der Austausch von W+, W- oder Z0 Bosonen vermittelt die

schwache Kraft, die unter anderem für den radioaktiven Zerfall oder

das Brennen der Sonne verantwortlich ist. Die Gravitation ist

quantenmechanisch noch nicht verstanden. Sie wird vermutlich durch

den Austausch von Gravitonen vermittelt.

Die Quarks nehmen an allen drei bekannten fundamentalen

Wechselwirkungen teil, während die Leptonen nur der

elektromagnetischen und der schwachen Kraft unterliegen. Aus Quarks

sind Protonen und Neutronen aufgebaut, aus denen wiederum

Atomkerne bestehen. Das Elektron wurde 1897 entdeckt und ist heute

das bekannteste Lepton. Aus einem oder mehreren Elektronen besteht

die Hüllen von Atomen. Wenn Elektronen sich bewegen, entsteht ein

elektrischer Strom, z.B. in Form eines Blitzes bei einem Gewitter

deutlich sichtbar. Reiben wir einen Luftballon an einem Wollpullover,

lösen wir aus dessen Atomen Elektronen aus, so dass er

elektrostatisch aufgeladen wird. Elektronen und elektrische Ströme sind

allgegenwärtig und beherrschen inzwischen unseren Alltag. Zum

elektrisch geladenen Elektron gehört als Lepton-Partner das elektrisch

neutrale Elektron-Neutrino, dessen Masse winzig klein ist.

Quarks und Leptonen kommen in verschiedenen Variationen vor, die

sich scheinbar nur in ihrer Masse unterscheiden und sonst gleiche

Eigenschaften haben. Diese Variationen werden auch Familien oder

Generationen genannt. Das Elektron gehört zur ersten, leichtesten

Generation. Das Myon (μ) ist das geladene Lepton der zweiten

Generation und besitzt sein eigenes Partner-Lepton, das Myon-

Neutrino. Das Lepton der dritten Generation ist das Tau-Lepton mit dem

zugehörigen Tau-Neutrino. Das Myon ist etwa 200-mal schwerer als ein

Elektron. Als Konsequenz daraus zerfällt es im Schnitt in etwa 2.2

Mikrosekunden in ein Elektron und zwei Neutrinos zerfällt, ist also sehr

schwer zu untersuchen. Sehr schnelle, hoch-relativistische Myonen

können hingegen leichter untersucht werden, da deren Lebensdauer im

ruhenden Laborsystem um den Faktor βɣ mit β=v/c und ɣ=1/sqrt(1-β2)

verlängert scheint (Zeitdilatation). Über den Zusammenhang der

speziellen Relativitätstheorie hat Albert Einstein das Myon-Paradoxon

erklärt, also die Frage weshalb Myonen, die in etwa 13 km über den

Erdboden entstehen und selbst bei Lichtgeschwindigkeit nur etwa 660

m fliegen sollten, überhaupt und in großer Anzahl den Erdboden

erreichen. Einige Eigenschaften der Myonen sind im Folgenden

zusammengefasst. Weitere Informationen können in einer

Zusammenfassung der Particle Data Group nachgelesen werden.

Myon Masse

m = 105.7 MeV, also ~ 200-mal Elektronenmasse

Lebensdauer

τ = 2.2 10−6 s

1936 von Carl D. Andersen und Seth Neddermayer in der

Untersuchung kosmischer Strahlung mit einer Nebelkammer entdeckt.

Myonen entstehen unter anderem im Zerfall von Pionen, die ihrerseits

in großer Anzahl entstehen, wenn Protonen auf Materie auftreffen und

dabei zerbrechen.

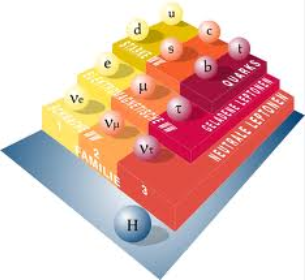

Nach unserem heutigen Verständnis ist die Welt aus den beiden

Elementarteilchensorten Quarks und den Leptonen aufgebaut.

”Elementar” bedeutet dabei, dass sie nicht aus anderen, noch kleineren

Teilchen zusammengesetzt sind und somit unsere fundamentalen,

kleinsten Bausteine der Natur darstellen. Diese können durch den

Austausch sogenannter Bosonen miteinander wechselwirken, also

anziehende oder abstoßende Kräfte aufeinander ausüben und

gebunden Zustände bilden. Die vier fundamentalen Kräfte werden

durch den Austausch unterschiedlicher Bosonen vermittelt: Die

elektromagnetische Kraft (Licht der Sonne, Regenbogen, Batterien,

rote und blaue Magnetpole der Lego-Eisenbahn etc.) wird durch den

Austausch von Photonen oder Gamma-Quanten vermittelt. Der

Austausch von Gluonen (engl. glue = Klebstoff) ergibt die starke Kraft,

die in größeren Atomkernen auf winzigen Abständen Protonen und

Neutronen zusammenhält, obwohl die Protonen gleiche positive

elektrische Ladung tragen und sich somit mit enormer Kraft abstoßen

müssten. Der Austausch von W+, W- oder Z0 Bosonen vermittelt die

schwache Kraft, die unter anderem für den radioaktiven Zerfall oder

das Brennen der Sonne verantwortlich ist. Die Gravitation ist

quantenmechanisch noch nicht verstanden. Sie wird vermutlich durch

den Austausch von Gravitonen vermittelt.

Die Quarks nehmen an allen drei bekannten fundamentalen

Wechselwirkungen teil, während die Leptonen nur der

elektromagnetischen und der schwachen Kraft unterliegen. Aus Quarks

sind Protonen und Neutronen aufgebaut, aus denen wiederum

Atomkerne bestehen. Das Elektron wurde 1897 entdeckt und ist heute

das bekannteste Lepton. Aus einem oder mehreren Elektronen besteht

die Hüllen von Atomen. Wenn Elektronen sich bewegen, entsteht ein

elektrischer Strom, z.B. in Form eines Blitzes bei einem Gewitter

deutlich sichtbar. Reiben wir einen Luftballon an einem Wollpullover,

lösen wir aus dessen Atomen Elektronen aus, so dass er

elektrostatisch aufgeladen wird. Elektronen und elektrische Ströme sind

allgegenwärtig und beherrschen inzwischen unseren Alltag. Zum

elektrisch geladenen Elektron gehört als Lepton-Partner das elektrisch

neutrale Elektron-Neutrino, dessen Masse winzig klein ist.

Quarks und Leptonen kommen in verschiedenen Variationen vor, die

sich scheinbar nur in ihrer Masse unterscheiden und sonst gleiche

Eigenschaften haben. Diese Variationen werden auch Familien oder

Generationen genannt. Das Elektron gehört zur ersten, leichtesten

Generation. Das Myon (μ) ist das geladene Lepton der zweiten

Generation und besitzt sein eigenes Partner-Lepton, das Myon-

Neutrino. Das Lepton der dritten Generation ist das Tau-Lepton mit dem

zugehörigen Tau-Neutrino. Das Myon ist etwa 200-mal schwerer als ein

Elektron. Als Konsequenz daraus zerfällt es im Schnitt in etwa 2.2

Mikrosekunden in ein Elektron und zwei Neutrinos zerfällt, ist also sehr

schwer zu untersuchen. Sehr schnelle, hoch-relativistische Myonen

können hingegen leichter untersucht werden, da deren Lebensdauer im

ruhenden Laborsystem um den Faktor βɣ mit β=v/c und ɣ=1/sqrt(1-β2)

verlängert scheint (Zeitdilatation). Über den Zusammenhang der

speziellen Relativitätstheorie hat Albert Einstein das Myon-Paradoxon

erklärt, also die Frage weshalb Myonen, die in etwa 13 km über den

Erdboden entstehen und selbst bei Lichtgeschwindigkeit nur etwa 660

m fliegen sollten, überhaupt und in großer Anzahl den Erdboden

erreichen. Einige Eigenschaften der Myonen sind im Folgenden

zusammengefasst. Weitere Informationen können in einer

Zusammenfassung der Particle Data Group nachgelesen werden.

Myon Masse

m = 105.7 MeV, also ~ 200-mal Elektronenmasse

Lebensdauer

τ = 2.2 10−6 s

1936 von Carl D. Andersen und Seth Neddermayer in der

Untersuchung kosmischer Strahlung mit einer Nebelkammer entdeckt.

Myonen entstehen unter anderem im Zerfall von Pionen, die ihrerseits

in großer Anzahl entstehen, wenn Protonen auf Materie auftreffen und

dabei zerbrechen.

Myonen

Myonen